6年間のカリキュラムcurriculum

全人的医療に必要な知識・技術・態度を修得し、良医を目指します。

医師としての知識、技術の習熟は必須になりますが、いかにしてその知識を修得し、現場で何を発揮するかはさらに重要です。

医師として、根本的な姿勢と態度を自ら考え、どのように患者さんに接していくか。

本学のカリキュラムで、全人的医療にふさわしい良医を育成します。

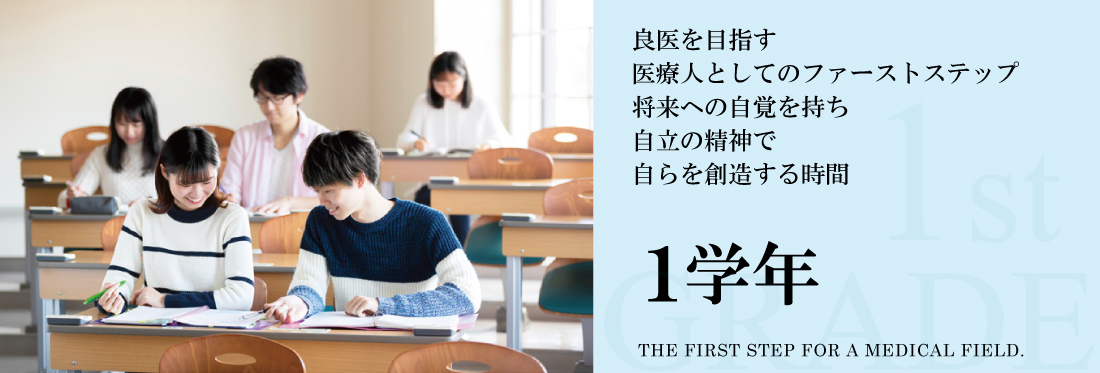

知識を深めるとともに 早期に人体に触れることで

医師としての心構えを養う

- 医療人への第一歩となる1学年では、医学知識を修得する座学や実習を通して、医師としての基礎を築きます。「医科学の基礎」コースでは、化学や生物学など医科学の基礎知識を深め、「人体の構造と機能I」コースの『人体解剖実習』や講義では、全身の構造や正常な形態について学びます。さらに「良医の礎」コースにおいて、伝えることを重視したプレゼンテーションに効果的な『発表の技法』の授業を通じて文章理解力などを養い、医師としての素養を高めます。

1学年時の学び

医学への基磯的な知識

実験や発表の技法

臓器への理解

医師としての心構え

Curriculum | カリキュラム

| 良医の礎コース | 発表の技法、リベラルアーツ選択Ⅰ、医療人類学(基礎編)、医の原則Ⅰ、医学概論、医学の歴史、 Medical EnglishⅠ、体育 |

| 医科学の基礎コース | 医科学入門、医用物理学、医用化学、医用統計学、生命科学Ⅰ、基礎科学実験 |

| 人体の構造と機能Ⅰコース | 人体構造入門、皮膚・運動器、消化器・呼吸器、泌尿器・生殖器、人体解剖実習、循環器・内分泌、脳神経・感覚器 |

| 臨床医学コース | 臨床実習Ⅰ |

Pick Up | ピックアップ

-

人体解剖実習

人体全身について肉眼レベルで正常な形態と構造を学び、解剖に必要な用語や局所解剖学を理解し、自ら剖出し観察した構造と知識を一致させ、全身の構造を理解します。また、医学の歴史と献体の意義を理解し、生命の尊厳を深く考え、解剖体に感謝の気持ちを込めながら学修します。

-

良医の礎コース

患者さんの基本的権利を熟知し、患者さんのために全力を尽くす医師に求められる人間力を養成します。また、倫理や医療人類学、良医になるための豊かな人間性を育む教養分野から、異文化理解、メディカルイラストレーションなど、これからの医師に求められる素養を育成します。

-

発表の技法

授業における課題作成や、学会発表などに役立てる効果的なプレゼンテーション能力を学び、コンピュータを扱うために必要な基礎知識、文書作成、表計算・プレゼンテーションに用いられるソフトウェアの使い方などを修得します。また、各自でプレゼンテーション資料を作成し、発表会を行います。

Interview インタビュー

|

1学年から専門教育を受け 医学知識を着実に身につけられる 貴重な環境 |

清水沙紀 SHIMIZU Saki | 1学年から解剖実習を経験することで 授業の理解度が高まった |

川崎医科大学の特長の一つは、1学年から専門教育を受けられる点です。その中の一つである解剖実習は、一般的な医学部では2学年以降のカリキュラムに組まれますが、本学では1学年の後期に行われます。入学前は「なぜ1学年で実施するのか」と疑問を抱いていました。ところが実習後は、人体の構造を自分の目で確かめたことで知識の吸収率が上がったこと、授業内容の理解度も各段に深まったことから、その気持ちが一転し、現在では1学年に実施する重要性を実感しています。この他にも、多職種連携や国際医療といった現代の医療には欠かせない専門的な講義も1学年から実施され、医師になりたいという気持ちをより高められています。 | 寮に戻れば仲間がいる だから解剖実習を乗り切れた | 1学年から医学を専門的に学べる環境が整っていることがうれしい反面、覚えなければいけないことが山のようにあって苦労しますが、本学は「全寮制」であり、1学年のうちは学生寮で生活するため、同じ志を持つ仲間がすぐ近くにいます。普段から分からないところを友人と教え合うこともあれば、共有スペースで勉強に励む同期の姿を見て、「自分も頑張ろう」と刺激されることもあります。また、休日に映画観賞、買い物をするために友人と繁華街へ行ったり、部屋でプチパーティを開いたりしてリフレッシュすることも欠かせません。全寮制があるからこそ勉強するときはする、遊ぶときは遊ぶとメリハリをつける習慣ができ、期末試験や解剖実習といった難関も乗り越えられたと思っています。 |

|---|

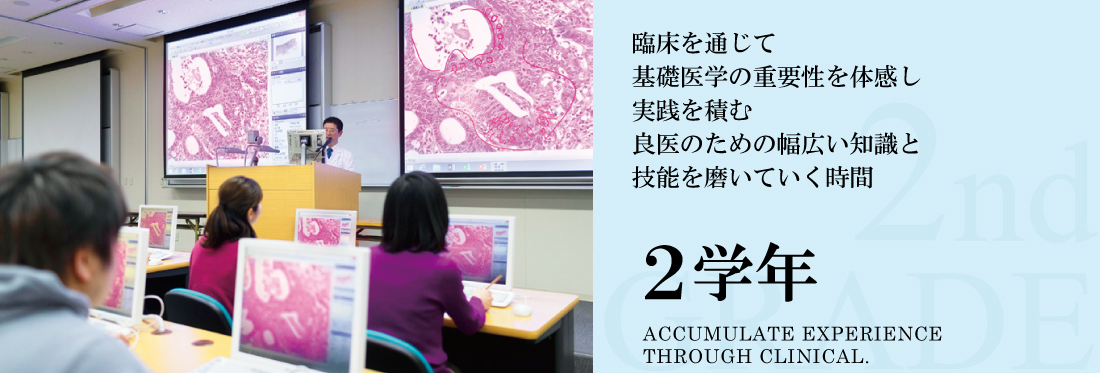

臨床医学や医科学研究で

本格的な学びがスタート

- 2学年では、医学知識と技能に磨きをかけます。「個体の構成と機能」コースでは、細胞や組織、器官系の機能や役割などを学びます。また「個体の反応 病因と病態」コースでは、生体と微生物に着目。なかでも『薬物治療』の講義では、薬物が作用するメカニズムや副作用について理解を深めます。そして、「臨床医学」コースの『臨床実習Ⅱ』では、多職種連携教育の一環として看護実習を実施。基礎医学の重要性を実感するとともに、医師に求められる協調性を理解します。

2学年時の学び

臨床に対する基礎的な学び

個体に関する総合的な理解

自らの課題に対する医科学研究への取り組み

看護実習から学ぶ、チーム医療に関する理解

Curriculum | カリキュラム

| 良医の礎コース | 人の行動と心理、情報活用と組織行動、他者への関心と新たな交流、医の原則Ⅱ、Medical EnglishⅡ、医学研究への扉 |

| 医科学の基礎コース | 生命科学Ⅱ、数理サイエンス講義とプログラミング実習、医学とEBM・データサイエンス |

| 人体の構造と機能Ⅱ コース |

臨床発生学、生体内情報伝達、機能系統合実習 |

| 個体の構成と機能 コース |

基礎医学による病態理解、代謝、ゲノム医学 |

| 個体の反応 病因と病態コース |

生体と微生物1(細菌)、生体と微生物2(ウイルス)、生体と微生物3(寄生虫)、免疫と生体防御、病因と病態、生体と放射線、生体と薬物、薬物治療 |

| 臨床医学コース | 臨床実習Ⅱ、臨床入門 |

Pick Up | ピックアップ

-

個体の構成と機能コース

個体とは、個々の生物体としてとらえられます。その個体を構成する最小単位である細胞、機能単位で形成される組織、組織が集まり機能する臓器と呼ばれる器官、器官が集まり組織的・体系的に機能する器官系など、個々の機能や役割、構成などについて学びます。

-

薬物治療

さまざまな作用薬についての薬理作用、臨床応用、副作用について説明できるように学びます。和漢薬(漢方薬)の特徴や使用の現状についても触れます。また、処方箋の書き方、服薬の基本・コンプライアンスについても説明できるように学びます。

-

臨床実習Ⅱ

医療福祉に貢献することのできる良医を育てるため、医療現場、特に看護師の仕事を早期に実体験することで、看護業務の多様性を知り、医師として他の医療従事者との連携や協調の重要性について学びます。さらに、実習を通じて、患者さん中心の医療を実践する医師となる基盤を養うことを目的とします。

-

医学研究への扉

建学の使命である良医の育成のために掲げた教育目標「研究マインドを持つ医師」を育てるため、研究室での研究を実体験し、研究成果を発表します。自ら課題を設定し、これを究明・応用する科学的態度を身につけ、生涯研究、生涯学習の素地をつくります。

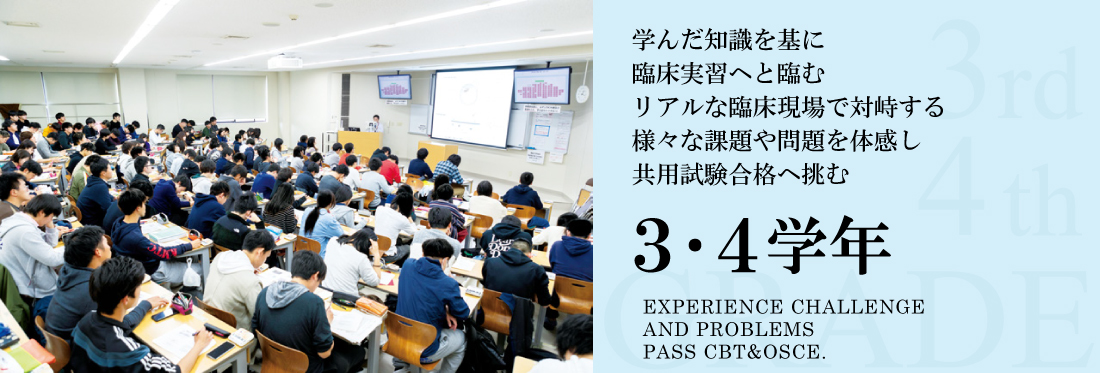

臨床実習に向けて

必要な知識を統合していく

- 3・4学年では、臨床実習に必要な知識を修得するための講義が本格的に展開されます。この2年間の「臨床医学」コースを通して臓器別の医学的知識をじっくり修得します。4学年の『症候論』では、症候について鑑別診断や治療方法を学びます。臨床実習を開始する前に受験する共用試験(CBT、OSCE)に向けた『臨床実習入門』に取り組みます。臨床教育研修センターで診療に必要な基本的な知識や技能、態度を実習前にしっかりと身につけます。

※CBT(Computer-Based Testing) ※OSCE(客観的臨床能力試験) 3・4学年時の学び

臨床実習を見据えた臨床医学の修得

症例や予防、地域医療など幅広い医学への理解

医療現場での臨床実習

CBT、OSCEへの試験対策

Curriculum | カリキュラム

| 3学年 | 良医の礎コース | Medical EnglishⅢ |

|---|---|---|

| 臨床医学コース | 血液・造血器・リンパ系、皮膚系、循環器系Ⅰ、呼吸器系、消化器系Ⅰ、内分泌・栄養・代謝系、腎・尿路系、神経系、運動器系、循環器系Ⅱ、消化器系Ⅱ、精神系、性腺・生殖器、女性内分泌・妊娠、耳鼻・咽喉・口腔系、データ分析に基づく研究講義、臨床実習Ⅲ | |

| 4学年 | 良医の礎コース | Medical English Ⅳ |

| 臨床医学コース | 眼・視覚系、感染症、腫瘍、リハビリ、救急医学、小児、免疫・アレルギー疾患、画像診断、周術期管理、外科総論、検査診断・輸血、症候論、臨床病態論、学修継続への基礎的教養、老年医学、臨床実習入門、臨床実習Ⅳ・Ⅴ | |

| 公衆衛生 社会医学コース |

環境社会医学、予防医学、法医学、地域医療とプライマリ・ケア |

Pick Up | ピックアップ

-

臨床医学コース

疾患についての総合的な知識を理解することをはじめ、リハビリ・救急医学・検査診断・画像診断などについては、具体的に器具や機器の使用方法も学びます。臨床に関する総合的な内容を、実習を交え修得していきます。

-

臨床実習Ⅲ

医師と患者さんの良好な関係の構築に必要とされるコミュニケーション技法や医療面接法、基本的な診察法など、診療に必要とされる基礎的な臨床技術と態度を身につけます。良医になるためのマナーや、患者さんへの共感的な態度での接し方、適切な面接の進め方や質問法を学びます。

-

症候論

様々な疾患によって生じる症候について、基本的な原因・病因、病態の診断と要点、治療方法などを理解します。最大の特徴は、グループで学習し、討論して発表することにあります。

-

地域医療とプライマリ・ケア

医師の偏在、ヘき地及び離島の医療状況など、地域医療の在り方と現状や課題を理解し、地域医療に貢献するための能力を身につけます。また、保健・医療・福祉・介護といった多職種間の連携、プライマリ・ケアの基礎的知識や基本的臨床能力を身につけます。

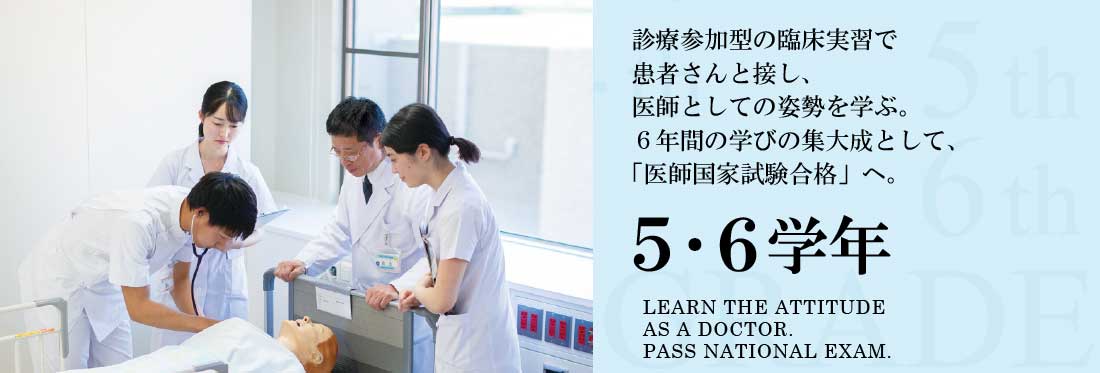

医療現場で実践的に学び

医療に貢献する現場を理解する

- 5学年からは本格的な診療参加型の臨床実習が始まります。5学年では臓器と器官系の解剖を行う『臨床解剖実習』、また1~4週間単位ですべての診療科を回る『参加型臨床実習』を行います。6学年では学生が選択した診療科で3カ月間に及ぶ臨床実習を行い、実習後、Post-CC OSCEを受験し、十分な臨床能力を修得できているかを評価します。また、医師国家試験対策でもある『総合医学』で、医学と医療の総合的理解を深めます。

5・6学年時の学び

診療参加型の臨床実習への参加

医師としての立ち振る舞いへの理解

総合的な臨床医学への理解

医師国家試験合格に向けた対策

Curriculum | カリキュラム

| 5学年 | 臨床医学コース | 診療の基本、臨床解剖、臨床実習Ⅳ・Ⅴ |

|---|---|---|

| 6学年 | 臨床医学コース | 臨床実習Ⅳ、総合医学1、総合医学2 |

Pick Up | ピックアップ

-

臨床解剖

臨床に即した解剖実習を5学年に再度実施。基本的な臨床医学の知識を修得した後に臓器や血管、神経など人体の構造を自分の目で確かめることで、病気の理解がより深まります。

-

診療参加型臨床実習

臨床講義で疾患ごとの病態生理の理解に必要な基礎知識を整理して、診療参加型実習に挑みます。全ての診療科において医療面接、鑑別診断、検査計画、回診やカンファレンスなどを実習形式で学びます。各科ごとに設けられた基準に基づいた評価がなされます。

-

総合医学

1学年から4学年までに学修した基礎・応用・臨床医学の知識と、4・5学年での臨床実習の成果を統合することで、医学と医療の総合的理解を深めます。実習経験に基づいて、必修事項の知識を整理し、主要症候だけでなく、医学の最新トピックスについても概説できる能力を育成します。

-

医師国家試験対策

総合医学1・2という集中型講義を通して、医師国家試験合格に向け、既出問題、国家試験の傾向分析に基づく予想問題に取り組みます。卒業試験を3回に分けて実施することで、国家試験合否の目安とし、また必要に応じて補講を実施します。